“食べられる景観” で人のつながり活性化、千葉大学園芸学部教授が励む住民参加の街づくり

- 木下 勇(Isami Kinoshita)

- 千葉大学 園芸学部 緑地環境学科 教授

千葉大学大学院 園芸学研究科 緑地環境学コース 教授

1954年生まれ、静岡県南伊豆町出身。1978年、東京工業大学工学部建築学科を卒業。1979~80年にスイス連邦工科大学へ留学、1984年に東京工業大学大学院社会開発工学専攻の博士課程を修了。工学博士となる。1992年に千葉大学園芸学部助手、1995年に同学助教授を経て、2005年より現職。

若い時に「三世代遊び場マップづくり」などの活動を仲間と始め、現在は子どもをはじめとする住民参加の街づくり、都市計画、持続可能な都市再開発地域マネジメント、地方創生などのジャンルで活動中。主な著書として『ワークショップ 住民主体のまちづくりへの方法論』(学芸出版社)、『遊びと街のエコロジー』(丸善)がある。

千葉大学園芸学部(松戸キャンパス)

[創立]1949年 ※前身となる「千葉県立園芸専門学校」は1909年に創立

[所在地]千葉県松戸市松戸648

[アクセス]JR常磐線 / 新京成線 松戸駅から徒歩15分

※内容はすべて取材当時のものとなります。

松戸駅を降りて、千葉大学園芸学部のキャンパスへ向かう道すがらの家々に置いてある黒いプランター。

いずれも、大きな葉っぱのイラストに「EDIBLE WAY」と描かれた共通のデザインが施されています。

育てられているのは、ホウレンソウやミズナ、ラディッシュといった身近な野菜――。

これは、千葉大学大学院 園芸学研究科で教鞭をとっている木下勇教授の研究室による取り組み。

野菜やハーブといった食べられる植物を地域で育て、駅~キャンパスをつなぐ沿道を緑でつなげようという活動内容です。

「EDIBLE WAY」と名づけられたそのプロジェクトは、2017年のグッドデザイン賞を受賞しました。

選者の一人である土木デザイナーの星野裕司さんはこう評しています。

「隣近所と競うように通り沿いに植木鉢を飾り、せっせと育てていた母親のことを思い出した。

それは大切なコミュニティの仕掛けだったのだろう。

世界的潮流を踏まえつつ、古くて新しい、とても日本的な試みだと思う」

英語で “食べられる” を意味する「edible」と、“道” や “方法” を指す「way」をつなげた造語の「EDIBLE WAY」。

沿道におそろいのプランターを置き、住民が思い思いの食べられる植物を育てる。

収穫した野菜やハーブを持ち寄り、ご近所さん同士で一緒に料理して食べる。

自然とコミュニケーションが生まれ、やがてその取り組みは人々が安心して暮らせるセーフティーネットに。

「うまく育てるにはどうしたらいいかな?」など住民の会話が増えるきっかけになったそう。おそろいのプランターが目を引くのか、時には見知らぬ通行人から「何を育てているんですか?」と聞かれることも。

「うまく育てるにはどうしたらいいかな?」など住民の会話が増えるきっかけになったそう。おそろいのプランターが目を引くのか、時には見知らぬ通行人から「何を育てているんですか?」と聞かれることも。

その光景に目を細める木下先生は、なぜ “住民” を主人公とする本プロジェクトを進めたのでしょうか。

名誉あるグッドデザイン賞の受賞にいたる軌跡をたどってみました。

「都市計画は本当に暮らしを豊かにしているのか?」という疑問

●故郷・弓ヶ浜の環境変化が研究者としてのルーツ

木下先生のご出身は、静岡県南伊豆町。

海水浴場の弓ヶ浜近くで民宿を営む家に生まれました。

先生が幼いころの弓ヶ浜は、足でハマグリが獲れるほど豊かな漁場だったようです。

ところが……。

伊豆急行が開通して観光化が進み、環境がめまぐるしく変化。

それを肌で感じながら成長した木下青年は、東京工業大学工学部建築学科で研究者としての道を踏み出した時に考えました。

木下「弓ヶ浜の環境変化を研究テーマにしたい」

興味関心の根底に横たわっていたのは、自身の原体験。

しかし実際に携わったのは、恩師の青木志郎さんが行っていた “住民参加型” の街づくりでした。

●“住民参加の街づくり”の重要性に目覚め、ワークショップを学ぶ

青木先生は当時、新潟・亀田郷のプロジェクトに携わっていました。

推進していたのは、住民の代表が会議を通じて街をつくる「100人委員会」という試み。

そのかいあって、やがて住民参加のもとで保育所が誕生します。

亀田郷の住民が喜んでいる姿を目の当たりにした木下先生は、次第に興味の対象が変わっていきます。

木下「住民自身がどのように街を発展させるか、主体的に考えてもらうことが大切なんだ」

千葉大学園芸学部(松戸キャンパス)にある木下先生の研究室にてインタビュー。背後の本棚には住民参加の街づくり、都市計画、地方創生といった研究テーマに関する書籍がズラリ。

千葉大学園芸学部(松戸キャンパス)にある木下先生の研究室にてインタビュー。背後の本棚には住民参加の街づくり、都市計画、地方創生といった研究テーマに関する書籍がズラリ。

そこで木下先生は1979~80年に、スイス連邦工科大学へ留学。

ドイツにも足を運び、子どもが遊び場や公園づくりに参画していることに衝撃を受けて帰国します。

そんな先生を待ち受けていたのは、東京・世田谷の太子堂地区に巻き起こった街づくりをめぐる住民間の対立。

そこで、これまでに学んだワークショップの手法を応用して両者の気持ちをやわらげていったのです。

●子どもの着眼点に救われた世田谷の街かど

1980年に地区計画制度が始まり、世田谷区で “住民参加の街づくり” がスタートしました。

誰もが参加できる協議会に木下先生も出席していましたが、議論をリードするのは地主層から見ると新しい住民たちだったそうです。

古くから太子堂地区に住む町内会のメンバーは次第に不満を覚え、ついにはその感情が爆発。

当初は30人いた協議会の参加メンバーが10数人に減ってしまいました。

そこで先生は、ワークショップの手法を現場に応用。

住民が街へ出て感じたこと・気づいた点をもとに組み立てる創造的な取り組みにシフトチェンジしたのです。

このワークショップには、大人だけでなく子どもも参加しました。

すると、思わぬ発見が。

「この狭い路地からコーヒーの匂いがする」

「鳥のさえずりが聞こえる」

と、子どもたちが街のポジティブな側面をどんどん挙げてくれるように。

「道路を広げるために立ち退きを」

「古い建物を共同で建て替えるには?」

ネガティブな話題ばかりだったいつもの会議とは異なり、雰囲気は好転。

子どもが参加すると “楽しい” ことに気づいた住民は、彼らを交えたイベントを次々と行うようになります。

木下「住民参加の街づくりを継続させるには、“楽しさ” が大事な要素」

と感じた先生は新たなプロジェクトを立ち上げました。

●「三世代遊び場マップづくり」を通じて芽生えた思い

1982年、木下先生は太子堂地区に住む母親らと「三世代遊び場マップづくり」のプロジェクトを始めました。

そのプロジェクトとは、

・太子堂地区で育った祖父母世代(1910~30年代生まれ)

・太子堂地区で育った父母世代(1940~50年代生まれ)

・その子ども世代(1970年代生まれ)

が地域のどこで遊んでいたかを住民にヒアリングして、その結果を世代別に一枚の地図へまとめる取り組み。

各世代の担当グループが集い、インタビューに向けて一斉に街へ繰り出していきました。

「昔は紙芝居が街に来てね」

「あそこの駄菓子屋では、よく当たりクジが出たもんだよ!」

「縁日が行われていた場所は、いまの○○○だよ」

「ここに憎たらしいオヤジがいて、柿の “実” だけじゃなくて “木” ごと引っこ抜いてやったんだ」

と子ども時代を懐かしく振り返る行為は、だんだんと人の気持ちをやわらかくしていったそうです。

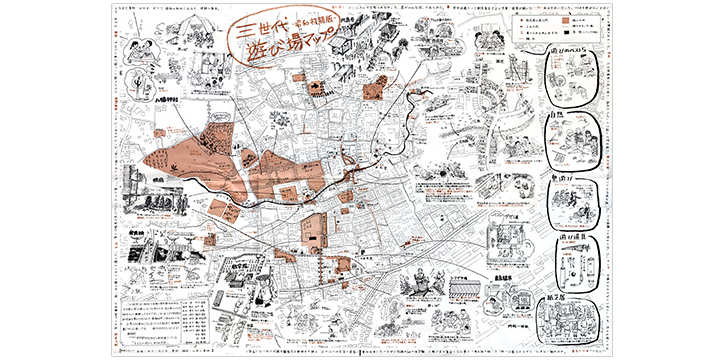

木下先生が携わった「三世代遊び場マップづくり」の “昭和初期版”。遊び場だったレンゲ畑やクヌギ林、原っぱ(いずれも茶色に塗られた場所)は “昭和30年版” や “現代版(1982年当時)” では住宅地に。

木下先生が携わった「三世代遊び場マップづくり」の “昭和初期版”。遊び場だったレンゲ畑やクヌギ林、原っぱ(いずれも茶色に塗られた場所)は “昭和30年版” や “現代版(1982年当時)” では住宅地に。

3種の地図が完成すると、街の変化がよくわかりました。

1982年当時の “現代版” マップでは「紙芝居が来たところ」「食べられる実のある木」の項目が消え、

“昭和初期版” で遊び場だった麦畑や原っぱは、“昭和30年版” 以降、住宅地に変わりました。

できあがった3枚の地図を見渡して、いつの時代が楽しい街だったのか比べてみると、

「祖父母世代の子ども時代がいちばん楽しそう」と答える人が多かったそうです。

遊び場の変化を目の当たりにした先生の胸には、とある思いが芽生えます。

木下「地域に対する誇りを大切にしながら、住民の記憶や思い出がつまった街づくりをしたい」

行政がつくる都市公園は、ダスト舗装された環境。

そこは以前、木下先生が地域の母親たちとプレーパーク活動をしていた空き地でした。

舗装後は雨が降っても活用できて便利だけれど、草も生えないような不毛地帯に。

地面に穴を掘って小屋を建て、たき火をするようなかつての豊かな遊びが、次々と “規制” されていきました。

木下「次第に “都市計画は本当に人々の暮らしを豊かにしているんだろうか?” と考え始めてね」

そんな思いを抱き始めた先生。

三世代遊び場マップを眺めていたところ、「EDIBLE WAY」プロジェクトにつながるキーワードを見つけます。

それは世代をさかのぼるほど記憶に根づいていた、“食べられる植物” の存在でした。

“食べられる景観” が人のつながりづくりに貢献する

●米・ビレッジホームズのコミュニティガーデンに心が動かされる

1987年、木下先生はコミュニティデザインの視察へ。

仲間とともにアメリカ・カリフォルニア州のビレッジホームズを訪れました。

ビレッジホームズは、省エネ住宅「passive solar house」を建てるなど環境に優しい新しい住宅地です。

案内してくれたのは、先生の友人であるカリフォルニア大学デイビス校のマーク・フランシスさん。

彼はそこで緑地の計画に携わっていました。

特徴的だったのが、近隣の8戸単位で構成されていた「コモン」という共用の裏庭。

各戸の裏通りが散策路としてつながっており、住民はコモンへ自由に出入りできるようになっているのです。

コモンには、スモモやブドウといった果樹や野菜、食べられる植物がたくさんなっていました。

また住宅地の一角には、住民が集まってティータイムを楽しめる共有スペースやコミュニティガーデンが。

週末には手入れを行い、そのあとにはジュースやワインを楽しみながら、その果実でつくったジャムやパイ、ケーキを持ち寄って楽しい時を過ごします。

木下「非常に豊かな光景でした」

と当時を振り返る先生。

フランシスさんはその光景を「edible landscape」と呼びました。

宇都宮大学工学部教授の藤本信義さんは、その言葉を聞いて「食べられる景観」と直訳。

「いい言葉だな」と心に刻んだ木下先生は帰国後、“食べられる景観” の本格的な研究に着手します。

同時に「三世代遊び場マップづくり」でキーワードに挙がった “食べられる植物” の存在が脳裏をよぎっていました。

●松戸にもコミュニティガーデンを! 「戸定みんなの庭」プロジェクト発足

時は流れて2005年、木下先生は千葉大学園芸学部の教授になりました。

ちょうどそのころ、大学は環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証取得を進めることに。

先生は園芸学部のある松戸キャンパスで、その責任者を務めることになったのです。

まずは学生を主体とした「環境ISO学生委員会」を組織。

でもその作業は書類を整えることが中心でした。

先生は「学生にとっては大しておもしろくないだろうなぁ……」と予想し、そこで

木下「ワークショップのように、楽しく学生たちと作業できたら」

と考え、地域住民のなかに学生たちが混ざって活動できるような道すじをつくったのです。

先生は、環境ISO学生委員会の学生および地域の住民とワークショップを行いました。

テーマは「地域を “緑の回廊” にするには、どうしたらいいか」――。

参加者と街を歩きながら点検していると、とある住民からこんな話を聞きました。

ゴミ置き場の裏側にあった松戸市の空き地について、

「ゴミが投げ込まれないようにしようと花を植えたのに、市の管理者が根こそぎ抜いていってしまう」

この話を聞いた先生は、大学が受け皿となって市から空き地を無償で借り受けることを思いつきます。

その空き地で地域住民と「アメリカのようなコミュニティガーデンをつくろう」と。

こうして始まったのが、「戸定みんなの庭」プロジェクト。

「ビレッジホームズのように、みんなで収穫を祝えたら」と、初年度はジャガイモを植えました。

「戸定みんなの庭」活動風景。

「戸定みんなの庭」活動風景。

ところが、花が咲いた途端に大学へクレームが入ります。

「……ここは市民農園ではない!」

公共の場所に食べられる野菜を植える行為は、その野菜が特定の人の胃袋に入るということ。

“公共物の私物化” という問題が浮上した瞬間でした。

当時は “コミュニティガーデン” という概念がまだ地域に根づいておらず、理解が得られなかったのです。

そこで「戸定みんなの庭」プロジェクトは半年間ストップ。

反対派を含めた地域住民をまじえながら、学生と一緒に話し合いを続けました。

すると、学生の熱意にほだされた反対派が次第に態度を軟化。

「野菜を植えてはならないが “花” ならよい」という取り決めがなされ、再スタートを切ったのです。

●「EDIBLE WAY」前夜 ~学生の取り組みがヒントに

以降「戸定みんなの庭」プロジェクトは復活。

地域住民と環境ISO学生委員会の協力で続けてこられたなか、木下先生はあることが気にかかっていました。

それは、最初の出発点である “緑の回廊” 。

先生は、松戸駅から園芸学部キャンパスにいたる緑の少なさを何とかしたいと考えていました。

ちょうどそのころ、駅とキャンパスの途中にある空き家をどうやって活用したらよいか、先生のもとに相談が持ち込まれます。

そこで立ち上がったのが、のちに「EDIBLE WAY」の主宰者となる江口亜維子さんでした。

先生の研究室で博士後期課程に在籍しています。

「EDIBLE WAY」プロジェクトの主宰者である江口亜維子さん。慶應義塾大学環境情報学部教授の加藤文俊さんと全国各地に出向き、地元の食材を使ってカレーをつくり、無料でふるまう「カレーキャラバン」プロジェクトを展開しています。「カレーキャラバンも“EDIBLE WAY”と同じように、人と人のつながりを広げる取り組みのひとつ」と話してくださいました。

「EDIBLE WAY」プロジェクトの主宰者である江口亜維子さん。慶應義塾大学環境情報学部教授の加藤文俊さんと全国各地に出向き、地元の食材を使ってカレーをつくり、無料でふるまう「カレーキャラバン」プロジェクトを展開しています。「カレーキャラバンも“EDIBLE WAY”と同じように、人と人のつながりを広げる取り組みのひとつ」と話してくださいました。

彼女が行ったのは、現地で調達した食材でカレーをつくって食べる「カレーキャラバン」。

その取り組みは、地域で育てた野菜を持ち寄って料理し、一緒に食べる「EDIBLE WAY」の発想につながっていきました。

また、イギリスのウェスト・ヨークシャー州にあるトッドモーデンの事例も「EDIBLE WAY」プロジェクトを後押ししたそうです。

それは、沿道に食べられる植物をゲリラ的に植えて「ご自由に食べてください」というもの。

「Incredible Edible」と名づけられたこの事例は、まさに “食べられる景観” そのものでした。

江口さんと同じ博士後期課程に在籍するソフィア・ペナバツさんの紹介で、先生もトッドモーデンを訪ねたそうです。

●「EDIBLE WAY」プロジェクトが誕生した瞬間

江口さんは、コミュニティガーデンづくりから「戸定みんなの庭」プロジェクトにいたる先生の話を聞いて、整備活動に参加するようになりました。

また自身が修士論文でテーマにした、阿佐ヶ谷住宅のコモンスペース研究のなかで、

江口「公でも私でもない、曖昧な共有空間を新たにつくるのは難しいのでは」

と考え、「EDIBLE WAY」プロジェクトで活用されている、持ち運べる “バック型” プランターのアイディアを思いついたと話します。

松戸駅~千葉大学園芸学部キャンパスの沿道に置かれている、バック型プランター。ガーデニングや景観づくり用品の企画や開発、製造や販売を行う企業からフェルトプランターを無償で提供してもらい、実現につながりました。

松戸駅~千葉大学園芸学部キャンパスの沿道に置かれている、バック型プランター。ガーデニングや景観づくり用品の企画や開発、製造や販売を行う企業からフェルトプランターを無償で提供してもらい、実現につながりました。

道路に面した私有地にプランターを置いて “食べられる景観” を展開する。

「ハミ出ていても大丈夫?」「うちは平気!」といった、近隣のゆるやかなコミュニティルールが生まれる。

「怒られたらバッグごと私有地に引っ込めれば大丈夫!」という大らかさと、地先園芸のさかんな松戸の地域性が交差した瞬間でした。

●教え子のなかに息づく、恩師に共鳴する思い

「EDIBLE WAY」プロジェクトを進めるにあたって、江口さんは木下先生や学生と一緒に近隣住民のもとを訪ねました。

手元にはあの “バッグ型” プランターの原寸大写真。

「もしこういった取り組みをやるとしたら興味はありますか?」

「軒先に置かせてもらうことはできますか?」

という話を一軒ずつ訪ねて丁寧にお願いしたところ、半数以上の家やストアに協力してもらえたそうです。

近隣住民のみなさんがスムーズに協力してくれたのは「木下先生のおかげ」と江口さん。

「戸定みんなの庭」プロジェクトや環境ISO学生委員会の活動が地域に根づいているから、と分析します。

「EDIBLE WAY」のプランターを置いてくださっている、千葉大学園芸学部 松戸キャンパス近くにお住まいの西山さん夫妻(写真左から2・3人目)のご自宅にて、研究室の学生さんとパチリ。木下先生いわく「地域にお住まいの方のご協力は、コミュニティガーデンづくりの経験が下地にあったから。ありがたいことです」

「EDIBLE WAY」のプランターを置いてくださっている、千葉大学園芸学部 松戸キャンパス近くにお住まいの西山さん夫妻(写真左から2・3人目)のご自宅にて、研究室の学生さんとパチリ。木下先生いわく「地域にお住まいの方のご協力は、コミュニティガーデンづくりの経験が下地にあったから。ありがたいことです」

2017年12月現在、プランターの設置数は96個。

若い子育て世代から高齢者まで、協力してくれた家庭やストアは46軒にのぼるそう。

日々の水やりやメンテナンスを経て、収穫できた野菜やハーブを持ち寄って一緒に食べる。

この循環は近隣住民のコミュニケーション量を増やし、質を高めました。

それだけでなく、野菜の成長を眺めるのが楽しみで地域を歩くようになった方と知り合ったり、学生同士でも通学中に立ち話が増えたりと、「EDIBLE WAY」にまつわるさまざまなエピソードが生まれています。

「食べられる景観が人のつながりづくりに貢献する」という木下先生の研究テーマは、教え子や近隣住民のなかにも脈々と受け継がれているのです。

木下先生の指導で羽ばたく学生 ~「EDIBLE WAY」派生プロジェクト

●育てた野菜を観察して描こう! 「EDIBLE WAY」発のチョークアート

プランターで生まれたアゲハチョウの観察、野菜を使ったスタンプづくりといった保育園での自然教育。

いま、「EDIBLE WAY」プロジェクトはさまざまな発展を遂げています。

江口さんが企画し、木下先生の研究室メンバーであるロシア人留学生、マリア・エルミロヴァさん、イラストレーターのやまわきともこさんと一緒に行っている “チョークアート” の取り組みもそのひとつ。

木下先生のもとに活用方法の相談があった空き家に、地域の子どもたちと「EDIBLE WAY」のプランターをモチーフにしたチョークアートを描きました。

チョークアートの取り組みは、松戸駅から千葉大学園芸学部キャンパスの中間に位置する築50年の空き家、旧・浮ケ谷邸にて行われました。

チョークアートの取り組みは、松戸駅から千葉大学園芸学部キャンパスの中間に位置する築50年の空き家、旧・浮ケ谷邸にて行われました。

そこで活躍したのは江口さん・やまわきさんはもちろんのこと、絵心のあるマリアさん。

彼女は、環境の観察方法として “スケッチ” をすすめています。

植物を “アート” として表現することで、人びとが地域の緑資源に注目するようになると考えてのことでした。

●ロシア人留学生が故郷の知恵を市民に授ける、ハーブ版「EDIBLE WAY」

マリアさんは、チョークアートとは別に独自の活動を行っています。

その名も「岩瀬ハーブプロジェクト」。

松戸市の岩瀬自治会館に管理人として住んでいる彼女は自治会のネットワークを活用し、「EDIBLE WAY」のプランターでハーブを育てているのです。

ハーブを選んだのは、料理やコスメなどさまざまな用途に使えるから。

「故郷ロシアの生活にハーブティーを飲む文化が根づいていたのもひとつの理由」と話すマリアさん。

管理のしやすさと近隣住民の協力もあってプロジェクトはどんどん進み、設置数は100個ほどになったとか。

つい先日も、自治会の集会所でハーブティーを楽しみながらリースづくりを行いました。

過去には収穫したハーブで石けんをつくったこともあるそうです。

リースづくりの会場では、ハーブの有効成分を効率よく取り入れることができる濃縮エキス「ハーブチンキ」の作り方も実演されました。

リースづくりの会場では、ハーブの有効成分を効率よく取り入れることができる濃縮エキス「ハーブチンキ」の作り方も実演されました。

活動を通じて、住民はヨーロッパにおけるハーブの使い方を知ることができ、日本のハーブにより親しみを覚えるようになったそうです。

●教え子を活動に駆り立てる木下先生の指導メソッド

マリアさんが活動に駆り立てられたのは、木下先生の存在があったからでした。

先生の研究室には2017年12月現在、20人の留学生が在籍しています。

彼らをはじめとする学生との接し方を先生に尋ねると、こんな答えが返ってきました。

木下「一人ひとり個性が異なるので、長所を見つけて伸ばしていくことを心がけています」

例えば、絵を描くのが上手なマリアさんに対しては「アートと街づくりをつなげてみたら?」とアドバイス。

その言葉に着想を得たマリアさんは、「EDIBLE WAY」のシステムと自身の得意ジャンルをかけ合わせた活動を始めました。

またマリアさんが「頭でっかちになりがち」と察した先生は、「とにかく現場で体を動かそう」とひと言。

その反応を集めて整理すればいい。

たまってくれば実践を裏づけるデータになる。

論文を書く時に役立つから……とも伝えたそうです。

木下先生からの指導をほほ笑ましく振り返るマリアさん。多忙な先生から深夜にメールが送られてくるらしく、体調を気遣うと同時に「私も寝てなんかいられない!」と励まされている様子でした。

木下先生からの指導をほほ笑ましく振り返るマリアさん。多忙な先生から深夜にメールが送られてくるらしく、体調を気遣うと同時に「私も寝てなんかいられない!」と励まされている様子でした。

また江口さんいわく、木下先生の指導は「厳しいけれど愛のムチ」。

すると先生は笑って、「EDIBLE WAY」が立ち上がったころのエピソードを教えてくれました。

木下「亜維子さんは北陸出身で控えめな性格。でも人に対して強く出ないところが誤解を生むこともある」

当時、プランターのデザインを考えた江口さんは協力してくれた会社に気を遣って企業ロゴを入れたそうです。

大きく広がった葉っぱが映える現在のデザインも、当初は小さくあしらわれていたそう。

見かねた先生は「せっかくかわいいキャラクターを考えたんだから、大きく打ち出せばいいのに」と伝えました。

木下「学生本人も気づかない長所を見出して、彼らに合った方向づけを行うのが教員の役割だと思って」

と先生。

「それが学生の自信につながれば、能力を伸ばすきっかけになる」と話してくださいます。

「僕には持っていない感性を伸ばして、花を開かせてもらいたいですね」とも。

先生の目指した住民参加の街づくり、“食べられる景観” を通じた地域のコミュニケーション活性化は、学生に大きな影響を与えながら実を結びました。

「EDIBLE WAY」プロジェクトは、これから松戸の街にどのような変化をもたらすのでしょうか?

きっとそれは、退官まで残り2年強となった木下先生の門出も彩ってくれることでしょう。

「EDIBLE WAY」プロジェクトに協力してくれた佐伯くに子さん(中段左)のご自宅前で、研究室の学生さんと。江口さんいわく、「佐伯さんは地域のキーパーソン。佐伯さんのお声がけで、ご近所にどんどんプランターが広がっていきました」

千葉大学園芸学部(松戸キャンパス)

「EDIBLE WAY」プロジェクトに協力してくれた佐伯くに子さん(中段左)のご自宅前で、研究室の学生さんと。江口さんいわく、「佐伯さんは地域のキーパーソン。佐伯さんのお声がけで、ご近所にどんどんプランターが広がっていきました」

千葉大学園芸学部(松戸キャンパス)[所在地]千葉県松戸市松戸648

[アクセス]JR常磐線 / 新京成線 松戸駅から徒歩15分

取材・文 / 岡山朋代 撮影 / 真田明日美

食品ロス、農業の衰退、世界の環境問題まで……すべて「食農教育」が救う!

食品ロス、農業の衰退、世界の環境問題まで……すべて「食農教育」が救う!

元・落ちこぼれ学生が育んだ “キャリア教育” の芽――今の勉強、楽しいですか?

元・落ちこぼれ学生が育んだ “キャリア教育” の芽――今の勉強、楽しいですか?

東京オリンピック・パラリンピックを成功させよ!“スポーツビジネス”で世界を獲りにいく男

東京オリンピック・パラリンピックを成功させよ!“スポーツビジネス”で世界を獲りにいく男

バイト先の店長が怖い!苦手な気持ちとスマートに向き合う対処法まとめ

バイト先の店長が怖い!苦手な気持ちとスマートに向き合う対処法まとめ

バイトを1日で辞めるときに電話連絡はOK?円満に退職するコツも紹介

バイトを1日で辞めるときに電話連絡はOK?円満に退職するコツも紹介

バイトを3ヶ月で辞めることは可能?円満に退職するための知識まとめ

バイトを3ヶ月で辞めることは可能?円満に退職するための知識まとめ

バイトに慣れるまでの期間はどれくらい?辛い状況を改善する4つのコツ

バイトに慣れるまでの期間はどれくらい?辛い状況を改善する4つのコツ

契約期間内にバイトを辞めることは可能?円満に退職する4つのコツも紹介

契約期間内にバイトを辞めることは可能?円満に退職する4つのコツも紹介

【例文】バイトを休むときの理由9選┃当日でも円満に伝えるポイントとは

【例文】バイトを休むときの理由9選┃当日でも円満に伝えるポイントとは

ちょっと変わった特殊なバイト50選! 珍しいレアな仕事まとめ

ちょっと変わった特殊なバイト50選! 珍しいレアな仕事まとめ

郵便局の年賀状仕分けバイト体験談35連発! 仕事内容や面接対策

郵便局の年賀状仕分けバイト体験談35連発! 仕事内容や面接対策

【体験談あり】大学生におすすめの楽なバイト21選

【体験談あり】大学生におすすめの楽なバイト21選

バイト面接の不採用サインBEST3! これを聞かれないとヤバい!?

バイト面接の不採用サインBEST3! これを聞かれないとヤバい!?