『パックマン』を生んだ岩谷徹教授から、未来のゲームクリエイターへ伝えたいこと

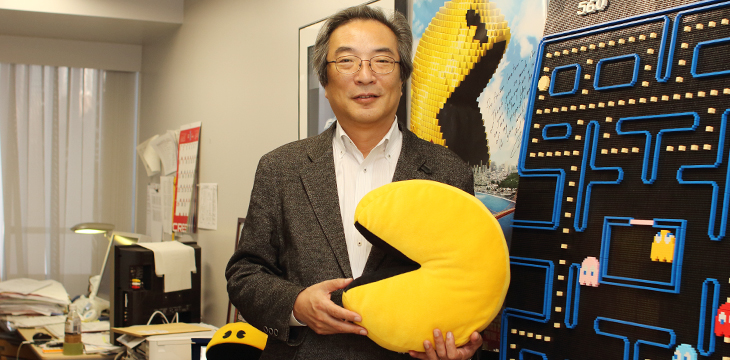

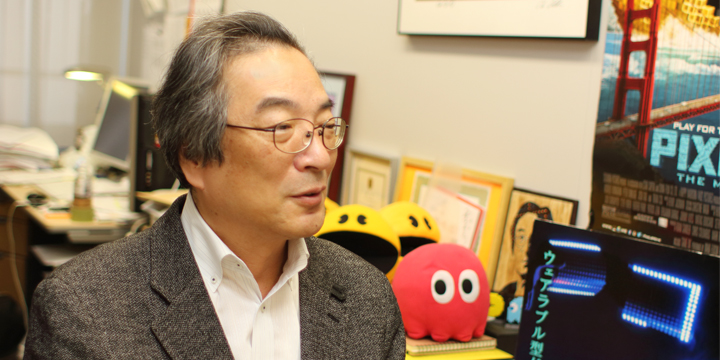

- 岩谷 徹(いわたに とおる)

- ゲームクリエイター 東京工芸大学 芸術学部 ゲーム学科 教授 日本デジタルゲーム学会 会長

1955年、東京都目黒区生まれ。東海大学工学部卒。1977年 株式会社ナムコ(現 株式会社バンダイナムコエンターテインメント)に入社。1978年 ナムコ初のビデオゲーム『ジービー』を開発。翌80年に企画・開発した『パックマン』が北米で大ヒット。その後も『リッジレーサー』『タイムクライシス』など名作を世に送り、プロデュース作品含め50タイトル以上を手がけた。 2005年、「世界で最も成功した業務用ビデオゲーム機」として『パックマン』がギネスブックに認定(2010年には自身もギネス認定)。2007年、東京工芸大学芸術学部ゲーム学科教授に就任し、現在に至る。 2015年、80年代のゲームを題材にした映画『ピクセル』が上映され、パックマンが主要キャラクターとして登場。自身もカメオ出演を果たした。 <東京工芸大学 中野キャンパス> 所在地:〒164-8678 東京都中野区本町2-9-5 最寄り駅/中野坂上駅 ※本文内の対象者の役職はすべて取材当初のものとなります。

シンプル・やさしい・かわいらしい! “ピザの食べかけ” から生まれた『パックマン』が愛される理由

『パックマン』は北米で、発売後1年間で10万台出荷を記録。当時としては驚異的な売上げを誇った。アニメ化のほか音楽CDなどキャラクターグッズも多数生まれ、“パックマンフィーバー”を巻き起こした。

『パックマン』は北米で、発売後1年間で10万台出荷を記録。当時としては驚異的な売上げを誇った。アニメ化のほか音楽CDなどキャラクターグッズも多数生まれ、“パックマンフィーバー”を巻き起こした。

―岩谷先生は我々ゲーマーにとっては偉人ともいえる存在ですけれど、残念ながら私は『パックマン』を実機で触ったことがないんです。それだけに、2010年のパックマン誕生30周年を記念したグーグルのロゴや、グーグルマップそのものがゲーム画面になって遊べたのは印象的でした。

あれはこちらからお願いしたのではなく、グーグルさんがやりたいとおっしゃったんです。私は監修とかまったくしていないのですが、ブラウザ上でよく動いてるなあと思いましたね。

―改めてうかがいますが、『パックマン』はどのような経緯で生まれたのでしょう?

家庭用のゲーム機がなく、アーケードゲームをゲームと呼ぶ時代、ゲームセンターは「汚い、暗い、臭い」というイメージがありました。それをなんとか明るくしたくて、女性やカップルで楽しめるゲームをつくろうと思ったのがそもそもの始まりです。

―今のゲーセンには女性や家族連れで来る人も増えましたが、昔は「不良の男のたまり場」という感じでしたね。

そうなんですよね。当時は「エイリアンをやっつける」といった殺伐としたゲームが多く、一般の人にとってゲームセンターは近づきがたいものでした。それを私自身とても危惧していて、誰でも遊べる、和やかで楽しい場にしたかったのです。

「撃つ」「殴る」といったものではなく親しみやすいゲームにしたいと考えていたところ、「食べる」という動作を思いつきました。食べることは女性も好きだし、興味を持ってくれるだろうなと思ったのです。

―パックマンはもちろん、パックマンを追いかけるおばけ達もカラフルでかわいらしいですよね。あのパックマンのフォルムは「食べかけのピザ」から着想を得たそうですね。

ええ、お昼に何気なくピザの一切れを食べたところ、その残りの形が口を開けたキャラクターに見えたのです。

パックマンという名前も、「ごはんをパクパク食べる」のパクパクからつけました。

―銃を撃ったらリロードする、みたいな煩雑な操作もいらないし、ルールも見た目でわかるほど、とてもシンプルにつくりこまれています。

『パックマン』の前に『ジービー』というゲームをつくったのですが、一般の人には難易度が高すぎて、独りよがりなゲームをつくってしまったという反省がありました。ですので、『パックマン』はできるだけ親切な設計を心がけました。

―先生の狙い通り、ゲーセンには女性や子どもが増えました。発売当初は日本よりも北米で大ヒットしましたが、なぜ北米でそこまでヒットしたのでしょう?

北米では『パックマン』が “キャラクター性を持った初のゲーム” として注目されたんです。日本では『パックマン』より少し前に『スペース・インベーダー』が大ヒットしましたが、アメリカにとって『パックマン』が衝撃的な、新しいゲームだったのですね。

―映画にも登場し、今や『パックマン』は世界的に、そして世代を超えた人気となっています。生みの親として、どうご覧になっていますか?

アーケードから家庭機にうつり、ファミコン、プレイステーション、スマホと、ほぼどのハードでも『パックマン』がつくられてきました。それでもとてもシンプルなゲームでしたので、世界のいろんな年代の人に広まったのではないかと思います。

誰でもパッと見ればすぐに分かるルール、4方向だけのやさしい操作、そして見た目のかわいらしさ。この3つが、長くヒットして、愛され続ける理由かなと思っています。

アナログとデジタルの経験が育んだ、ゲームづくりの精神

―岩谷先生は小さいころ、どんなお子さんだったのですか?

いわゆるいたずらっ子だったんです。草を結んで友達の足をひっかけたり、落とし穴をつくったり……。そういう「仕掛け」をつくっては、人に喜んでもらうのが好きでした。通信簿には「集中力がない」と書かれていましたけれど(笑)。

―ご家族はどんなお仕事をされていましたか?

父親はNHKの技術部の人間でした。ものづくりや電気系の仕事への興味は、父の影響もあると思います。兄と姉がいて、私は末っ子。自由にのびのびと育ちました。

私は東京の目黒区生まれなんですが、それは幼稚園の途中まで。父の転勤が多かったので、秋田や盛岡、仙台と、地方を転々としました。

でもそういった田舎の山や野原で虫を追っかけたりとか、自然の中で遊ぶ “アナログの経験” は、その後いろんなものづくりに活かされていますね。

―ものづくりに目覚めたきっかけはありましたか?

特に思い当たることはないのですが、小学校の時には、今でいう『人生ゲーム』のようなボードゲームをつくって遊んだりしていました。自由工作や自由研究も熱心に取り組みましたね。

中高生になってからは鉛筆のキャップを使った小さなロケットをつくってみたりしました。この頃から、ものづくりに本格的にハマッていきました。

中学時代に東京に戻ってきたのですが、それまでのんびりしていた田舎の感覚からガラッと変わり、都会の研ぎ澄まされた感性を吸収していった時期でした。 “アナログの経験” に対し、私はこれを “デジタルの経験” と呼んでいます。

アナログとデジタル、両方を経験できたのは、今にとてもプラスになっています。

―ゲームの世界に足を踏み入れたきっかけは何ですか?

中学時代に出会ったピンボール(※)ですね。もう大好きで大好きで。

(※)傾斜したガラス張りの盤面を転がり落ちる玉をフリッパーで弾き、ターゲットの点数を狙うゲームマシン。(日本ピンボール博物館HP)もともとピンボールの台はボウリング場の待ち時間を過ごすために置かれていましたが、私はボウリングはあまり好きじゃなく(笑)ピンボールをやるためだけにボウリング場に通っていました。「ピンボールをつくりたい!」と強く思ったのが、この世界に入るきっかけですね。

ピンボールは見た目のグラフィックスもとっても素敵で、カッコいいんですよ。実は『パックマン』の青いネオン管のようなマップデザインも、この影響を受けているんです。

『パックマン』も、『リッジレーサー』も、すべてはあの笑顔のため

―大学は東海大学の工学部に入学されています。一番注力していたことは何ですか?

旅行ばっかりしていました。船で沖縄まで行ったり、バイクで紀伊半島一周したり。夏休みには必ず7泊旅行をしていました。

そのために、バイトもたくさんしましたね。シロアリ退治とか、電車の架線の部材を梱包して送る仕事とか、ラーメン屋さんの厨房とか。

実はこの長めの旅行を40年間、ずっと続けているんです。ですから仕事は夏休みの旅行のためにがんばっているという感じです(笑)。

―今も続けられているとは! では、そういった旅の経験も今のお仕事に大きく影響しているのですか?

まさにその通りです。旅行の中でいろんなものを得ることができました。たとえばレーシングゲームの『リッジレーサー』の背景の景色は、家族旅行の車の中で見た景観をイメージしています。

あと僕はパチンコや麻雀も好きでしたので、そこでゲームづくりのルールとか、アイテムの獲得や課金する心理とかも学びましたし、今に活かされている部分です。

人との交流も好きでしたね。飲み屋に行ったら隣り合わせたサラリーマンとよく話をしたりしました。いろんな会社の話を聞いては「ああ、社会人ってやだなあ」とか思って(笑)。

そうして学生の時に多くの「遊び」を経験したのは、『パックマン』をはじめ、新しいゲームをつくる発想のもとになりました。

若いうちにいろんな活動や行動をして、見聞を広めるってとても大事なことだと思っています。守備範囲を決めてしまうのは、あまりよくないですね。

―岩谷先生がナムコ(当時は中村製作所)に入社されたのは1977年。それまでにタイトー(旧 大東貿易社)やセガ(旧 セガ・エンタープライゼス)が、いち早くビデオゲーム制作に着手していました。でも先生はビデオゲームよりも、ピンボールをつくりたかったんですよね。

そうですね。当時のナムコはエレメカゲーム(※)のみでまだビデオゲームをつくってなかったですし、あとはタカラさんやトミーさん(現 タカラトミー)とか……ピンボールがつくれそうな、ゲームかおもちゃメーカーに入りたいなと思っていたんです。

(※)エレクトロメカニカルゲーム。モグラたたきやクレーンゲームなど、ビデオゲーム以外の機械仕掛けのゲーム。就職活動は今と違って情報が少なくて、リクルートブックから探していました。そのなかでも、ナムコの “『遊び』をクリエイトする” というキャッチフレーズにすごく魅かれたんです。内定が決まり、配属先が「開発」と聞いた時は大喜びでした。

でも、入社直後に「うちはピンボールつくってない」と言われてしまいまして……。当時、ナムコもビデオゲームの開発のために動こうとしていた時期だったので、それなら、いつかビデオゲームでピンボールを実現しようと考えました。

―入社当初はどんなお仕事をされたのですか?

しばらくは営業でした。昔はデパートの屋上にエレメカゲームが置いてあるのが主流でして、そこに仮配属されたんです。

機械をメンテナンスしながら “お客様がどんなゲームに対して100円玉を入れるのか” を勉強していました。

―今は少なくなりましたが、デパートの屋上は小さな遊園地みたいになっていましたね。小さいころは「動くパンダ」のような乗り物にもよく乗りました。

そうそう。それでいうと、当時「木馬」と呼んでいた普通の馬の形の乗り物と、人気キャラクターの乗り物があったことがあって、どちらの売上げが良かったのかをフロアの責任者に聞いてみたことがありました。 どちらが良かったと思いますか?

―そうですね……やはり人気キャラクターのほうでしょうか。

いえ、実は馬のほうが、売上げが良かったのです。 なぜかというと、人気キャラクターの乗り物は、子供が乗ってもしも落ちた時、ケガをしそうな形になっていた。いっぽう馬のほうは、落ちても問題ないような、丸い形になっていたのです。

結局、乗るかどうかの決定権はお母さんお父さんにあるわけです。そして親御さんは子どもが乗っても安全かどうか、そういうところをちゃんと見ているんですよ。

―なるほど。現場に行かないとなかなか想像できない部分ですね。

そうなんです。ですから現場で得られることってすごくいっぱいあります。

馬に乗ったお子さんがそれはもう、嬉しそうにニコニコして乗るのが、本当にかわいくてね。あれから38年になりますけれど、今もあの笑顔は忘れられません。

我々はあの笑顔のために仕事をするのだと、いつも考えています。私の原点でもありますね。

『パックマン』『ギャラガ』など往年の名作に裏打ちされた、ナムコの自由な開発現場

―ナムコに入社されて1年後、ナムコ初のビデオゲームである『ジービー』を開発されます。そのいきさつと、当時のゲーム開発について教えていただけますか?

責任者はひとつ上の先輩で、私は企画とデザインを担当しました。ゲームのモチーフは、ずっとやりたかったピンボール。そして当時は「ブロック崩し」ゲームが流行っていましたので、その要素を取り入れました。ジービーとは、英語でクマンバチのことです。

開発は1年くらいかけて無事に発売され、結果的に1万台以上売上げることができました。しかし課題は多く、特に始めにお話した “難易度の高さ” から、敬遠する人が多かったんです。

どうしてそうなったかというと、開発期間1年のうちに、自分がどんどんうまくなっちゃったんですよね。それと市場とのギャップがあった。何より自分が独りよがりで、ユーザー目線に立っていなかったのが、大きな反省点でした。

それからはそうならないよう、まずは今までプレイしたことのない人にプレイしてもらい、彼らが戸惑う部分があったなら直すなど、細かな調整に時間をかけるようになりました。

シューティングゲームの『ギャラガ』の場合、最後の調整だけに半年くらいかけたりしました。完成してから、ですよ(笑)。今じゃ考えられないでしょうね。

―最後の最後まで繰り返し調整できる環境があったというのは、とてもいいですね。

当時は開発費の心配なんてしたことなかったですね。器材も今と比べたら貧相ですけれど、自由にやらせてもらえたし、ゆるい社風でした(笑)。

―今はネットゲームが広まり、リリース後もユーザー側の要望があれば都度アップデートする……という流れが当たり前になっています。ユーザーの趣向や熟練度に合わせられるいっぽう、昔のゲームほど作品に対するこだわりが感じられない、ともとれてしまいます。

98%から100%にするのって、実際にはものすごい時間が必要です。たった1%の調整でヒットのゆくえを左右することもあるのですが、今のゲーム開発の現場は経営的な判断から、締切が優先されてしまいがちです。そのため、消化不良のまま出さざるを得ない、ということが現実に起こっています。

今はビッグタイトルのシリーズものが増え、でも昔ほどゲームも売れなくなって、確実に資金回収できるものをつくる、という流れになってしまっていますね。それを考えると、今のゲームづくりに関わる方々は本当にかわいそうだな……と。

そういったゲーム会社の事情もあって難しいことですが、とはいえ最後の最後までこだわってつくったからこそ『ギャラガ』も『パックマン』もロングランになったと思うのです。

ユーザー側も、新しいものを待っていると思います。ゲームクリエイターにとって一番大切なのは、新しいことへのチャレンジ精神です。それを忘れないでほしいと、ゲームクリエイターを目指す学生には伝えるようにしています。

―ほかにゲームをとりまく環境について、問題に思っていることはありますか?

今はだいぶやわらかくなっているとはいえ、ゲームというと疎まれる対象になりがちです。ゲームセンターは風俗営業法の取り締まりの対象になり、オールナイトはダメだとか、18時以降は16歳以下はダメだとか……。

我々からすると、ゲームという素晴らしい著作物を、なぜ制限するのかってことですよね。図書館に入館できる人を制限したらみんな怒るはずなのに、ゲームセンターがそうなっても行動に起こす人は多くない。そういった点は、まだ問題として残っていると感じています。

―ゲームは今後どうなっていくと考えていますか?

今はゲームで育った世代が、省庁の役人さんとか社会的に重要な立場に就くようになってきましたね。ゲームやアニメやマンガが “日本の文化” として堂々と発信できるようになってきたし、すごくいい傾向ですよね。発信側としてとても助かっています(笑)。

あと、今のゲームってまだまだ健常者だけのものですね。そこを開拓し、もっと誰でも楽しめるようになったり、ゲームが世の中に貢献できたらいいなと思っています。

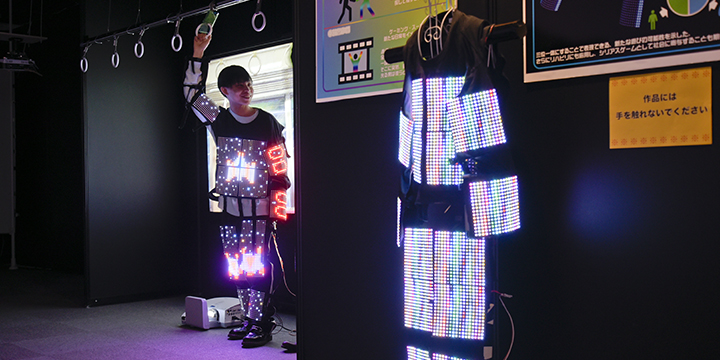

おもしろくて楽しいゲームというのはゲーム会社さんに任せるとして、我々大学側は、社会に役立つゲーム……シリアスゲームと言いますが、教育や医療など、社会問題の解決に役立つゲームを考えていきたいです。それが責務だとも思っていますから。

ゲームとは何か。ゲームをつくるとは何か。――『パックマン』生みの親からのメッセージ

2017年2月 東京工芸大学で行われた卒業制作展のようす。

2017年2月 東京工芸大学で行われた卒業制作展のようす。

―現在、岩谷先生は東京工芸大学で教鞭をとっておられますが、大学で講義をすることになったきっかけは何ですか?

当時のナムコがもともと、山形や仙台などの大学や専門学校に週一回、ゲームのことについて講義しに行くということをしていたんです。そのなかに、東京工芸大の厚木キャンパスもありました。

学生さんたちと話してみたら、おもしろいなあと感じましてね。そのようななかで東京工芸大でゲーム学科が設立されるので来ませんかと、お話をもらったのです。

―岩谷先生が教える「ゲーム学」というのは、どのようなものでしょう?

なぜ人はゲームをするのか、ゲームのおもしろさは何か、そもそもゲームとは何か……というゲームの定義を、体系化したものです。ゲームの構成要素など、ゲームの基礎的な部分を学ぶ学問ですね。

ゲームはコンピューターや電子工学、美術、文学、心理学……と、本当にいろんな要素が入った総合技術作品です。私が会長を務めている日本デジタルゲーム学会では、今挙げたような分野の専門家が集まって、ゲームについて日々研究しています。

―岩谷先生から見て今の学生さんの印象はいかがですか?

そうですね、ゲーム以外のことをあまり知らないなぁと感じています。 どんなゲームをつくりたいのかと聞くと、『ファイナルファンタジー』とか『パズドラ』とか、自分がプレイして育ったゲームをつくりたいって言うんです。つまり、いつも自分目線で、ユーザー目線に立っていないんですよ。

ゲームしかやっていないから、そういう発想になってしまうんですね。しかも、最近だとスマホのこんな、小さな画面の中だけでものを考えがちです。それも今の学生の特徴としてあります。

枠をはめてしまうと、自分の頭の中も箱庭になってしまいます。それでは新しいものづくりはできないので、その枠を外しなさい、と言いたいです。むしろゲームするなと(笑)。

家に閉じこもっていては、新しいアイデアは生まれてきません。だから僕のゼミでは、夏には山に行ってキャニオニングしたりしているんですよ。

―なるほど。昔先生がそうだったように、いろんな遊びや旅行を通じて発想力を鍛えているのですね。

自分ではなく、プレイヤーであるお客様がおもしろいと思うものをつくるためには、人の心の動きを知ることが必要不可欠。そのためにも外に出て、発想を自由にすること。それは企画だけじゃなく、デザイナーも、プログラマーもみな同じです。

―ここで学んだ学生さんの進路先についてですが、多くの方がゲーム会社への就職を望まれていると思います。実際にはいかがでしょうか?

なかなか厳しいですね。日本中の頭のいい人が応募しますし、技術はあってもそもそもの地頭が良くないと難しい面もあって。ここの学生でも、選考の土俵にすら上がれない人もいます。

―ここの学生さんでも、ゲームクリエイターの道は険しいのですね……。

とはいえ、ゲーム会社も常に潤っているわけではないですから、将来の不安からゲーム会社よりも、安定感のある就職先へとうつってしまう傾向もあります。

「そんな安定した道を選ばず、挑戦しなさい」とは強く言えないので、致し方ないのかなと思うのですが……。

―それでもゲームクリエイターの道を目指すのであれば、それは尊いことですね。

その通りですね。 とにかくゲームは魅力的な要素がたくさんあって、強力なコンテンツには違いありません。ゲームには素晴らしいパワーがある。それを信じてほしいですね。

―長いお時間ありがとうございます。最後に、この記事を読んでいる若い世代へメッセージをお願いします。

将来に不安を覚えると思いますが、自分の身の回りには可能性が広がっている、チャンスがあることを、どうか信じてください。

さきほど言った通り、自分よりも相手のことを考える、忘己利他(もうこりた)の精神で取り組めばビジネスチャンスはたくさんあります。あるいは仕事場の中でも、相手の気持ちに先回りすることで、うまく仕事が流れていきます。

自分を信じて、一歩一歩進んでいきましょう。

<東京工芸大学> 中野キャンパス 〒164-8678 東京都中野区本町2-9-5 東京メトロ丸ノ内線または都営地下鉄大江戸線 中野坂上駅より徒歩約7分[取材執筆・構成・インタビュー写真撮影] 真田明日美 『Career Groove』編集長兼ライター。歴史系雑誌書籍の編集者を経て現職。ゲームウォッチとファミコンをお守り代わりに育つ。『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』で青春を費やした後、『ダンス・ダンス・レボリューション』でアーケードデビュー。現在もゲーセンには特別な愛着があり、『太鼓の達人』を見かけると触らずにはいられない。トラップの理不尽さに泣きながら進めた『パックインタイム』が、パックマンに関する唯一無二の思い出。 ※面識のない方からのFacebook友人申請はお断りしております。ご了承ください。

『FF』は高すぎる存在。イチから音楽をつくりたい。―ゲーム作曲家・植松伸夫が進んだ道

『FF』は高すぎる存在。イチから音楽をつくりたい。―ゲーム作曲家・植松伸夫が進んだ道

世界70億人に「ワクワク」を届ける仕掛け人に聞く! 仕事を辞めたくならない、モチベーションの保ちかた

世界70億人に「ワクワク」を届ける仕掛け人に聞く! 仕事を辞めたくならない、モチベーションの保ちかた

ドイツ語学から毒舌研究、ロボット漫才まで! 宏美白井の“限界をつくらない話”

ドイツ語学から毒舌研究、ロボット漫才まで! 宏美白井の“限界をつくらない話”

バイト先の店長が怖い!苦手な気持ちとスマートに向き合う対処法まとめ

バイト先の店長が怖い!苦手な気持ちとスマートに向き合う対処法まとめ

バイトを1日で辞めるときに電話連絡はOK?円満に退職するコツも紹介

バイトを1日で辞めるときに電話連絡はOK?円満に退職するコツも紹介

バイトを3ヶ月で辞めることは可能?円満に退職するための知識まとめ

バイトを3ヶ月で辞めることは可能?円満に退職するための知識まとめ

バイトに慣れるまでの期間はどれくらい?辛い状況を改善する4つのコツ

バイトに慣れるまでの期間はどれくらい?辛い状況を改善する4つのコツ

契約期間内にバイトを辞めることは可能?円満に退職する4つのコツも紹介

契約期間内にバイトを辞めることは可能?円満に退職する4つのコツも紹介

【例文】バイトを休むときの理由9選┃当日でも円満に伝えるポイントとは

【例文】バイトを休むときの理由9選┃当日でも円満に伝えるポイントとは

ちょっと変わった特殊なバイト50選! 珍しいレアな仕事まとめ

ちょっと変わった特殊なバイト50選! 珍しいレアな仕事まとめ

郵便局の年賀状仕分けバイト体験談35連発! 仕事内容や面接対策

郵便局の年賀状仕分けバイト体験談35連発! 仕事内容や面接対策

【体験談あり】大学生におすすめの楽なバイト21選

【体験談あり】大学生におすすめの楽なバイト21選

バイト面接の不採用サインBEST3! これを聞かれないとヤバい!?

バイト面接の不採用サインBEST3! これを聞かれないとヤバい!?