フードロスに悩む飲食業を “食べ手” を擁する『TABETE』が救う

- 川越 一磨(Kazuma Kawagoe)

- 株式会社コークッキング 代表取締役CEO

1991年生まれ、東京都出身。2014年、慶應義塾大学 総合政策学部を卒業。和食の飲食店にて料理人修行、ビアホールの銀座ライオンを運営する株式会社サッポロライオンでの店舗運営を経て、2015年12月に株式会社コークッキングを創業。食品廃棄の課題解決に向けたフードシェアリングサービス『TABETE』の事業化に取り組む。山梨県富士吉田市のコミュニティカフェ『LITTLE ROBOT』の立ち上げなども。

株式会社コークッキング

[創立]2015年12月

[所在地]東京都港区南麻布3-3-1 麻布セントラルポイントビル3階

[アクセス]東京メトロ南北線 / 都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅から徒歩15分

※内容はすべて取材当時のものとなります。

節分に吉方位を向いて恵方巻きをほお張る習わしが定着する一方で、大量の廃棄に悩むようになった昨今。

店頭へたくさん並ぶものの、実際は完売せずに余ってしまう……といった事例が後を絶ちません。

豆じゃなくて恵方巻で鬼撃退できそうな量の廃棄 pic.twitter.com/r1wuL4uM4G

— 無職終了のお知らせ (@29Masato) 2016年2月3日

恵方巻きの廃棄ヤバスww pic.twitter.com/jtg6LSlPMk

— 直道NA8C (@naomichi1996ci1) 2016年2月2日

農林水産省の推計結果によれば、食品関連の事業者全体が2016年度に出した廃棄物の発生量は “約1,970万トン”(※1)。

定期報告の始まった2008年度から、増減を繰り返しつつ推移しています。

|

年度 |

2016 |

2015 |

2014 |

2013 |

2012 |

2011 |

2010 |

2009 |

2008 |

|

食品産業合計 |

19,699 |

20,097 |

19,532 |

19,269 |

19,163 |

19,955 |

20,859 |

22,719 |

23,154 |

|

製造業 |

16,167 |

16,533 |

16,055 |

15,936 |

15,804 |

16,582 |

17,152 |

18,449 |

18,613 |

|

卸売業 |

267 |

294 |

270 |

210 |

219 |

222 |

223 |

250 |

261 |

|

小売業 |

1,271 |

1,275 |

1,269 |

1,239 |

1,224 |

1,275 |

1,192 |

1,348 |

1,309 |

|

外食業 |

1,994 |

1,995 |

1,938 |

1,884 |

1,916 |

1,876 |

2,292 |

2,672 |

2,971 |

(単位:千トン)

(※1)引用:農林水産省「食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率について」

一方で、環境省は食品廃棄物の利用状況をリサーチ。

事業系廃棄物のうち、“可食部分” と考えられる量の推計を取っています。

これによれば、規格外品や売れ残り・食べ残しが生じているのは年間 “300~400万トン”(※2)ほどだそう。

|

年度 |

2016 |

2015 |

2014 |

2013 |

2012 |

2011 |

2010 |

2009 |

2008 |

|

可食部分 |

- |

3,570 |

3,390 |

3,300 |

3,310 |

3,000~4,000 |

3,000~4,000 |

3,000~4,000 |

3,000~4,000 |

(単位:千トン)

(※2)引用:環境省「食品リサイクル関連|食品ロスの削減・食品廃棄物等の発生抑制」

日本におけるコメの年間生産量は、約780万トン(※3)。

比べてみると、食品廃棄の深刻さがうかがえるのではないでしょうか。

(※3)引用:農林水産省「作物統計」

今回のリーダーインタビューにご登場いただくコークッキング代表・川越一磨さんは、この事業系食品廃棄物の可食部分――すなわち “フードロス” に着目。

安全に食べられるにもかかわらず、ロスの危機に陥った食品を救うWebサービス『TABETE』を立ち上げます。

どうか最後までおいしく食べてほしい――というつくり手の思いと、

ロスに手を差し伸べたいユーザーこと “食べ手” をマッチングさせるこのプラットフォーム。

2017年9月には25の飲食店と2,300人のユーザーによるクローズドのβテストを実施し、2018年4月末に正式版がリリースされました。

「フードシェアリング」と呼ばれるこの仕組みを整えた川越さんの挑戦。

どのような思いで事業を始めたのか、Career Groove編集部が追いかけました。

フードロス削減プラットフォーム『TABETE』で、店も消費者も救われる世の中へ

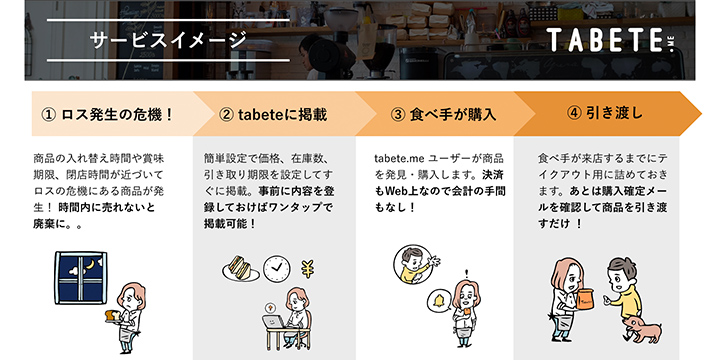

――『TABETE』の存在を知って、すぐにアカウントをつくって自宅と職場近くの登録店を探しました! 改めてビジネスモデルをご説明いただけますか?

ありがとうございます!

『TABETE』は、フードロスに悩む飲食店や惣菜店と消費者をつなぐプラットフォーム型のビジネスです。

予約のドタキャンや売れ残りなど、予測を超えたところで発生してしまう余剰。

せっかく準備した品を無駄にしたくないという店舗さんの思いをユーザーが『TABETE』上で発見し、ちょっとお得に “レスキュー” できます。

――店舗・ユーザーとも、具体的にはどんなアクションを起こせばいいんでしょう?

店舗さんには、フードロスになりそうな商品の “SOS” 情報を『TABETE』に載せてもらっています。

その際に必要な入力項目は、

①任意の価格(店舗が定める)

②商品の引き取り期限

③出品にいたったストーリー

くらい。

簡単な商品写真を添えて、すぐアップロードできる仕様にしました。

掲載だけであれば初期費用はかかりません。

そのSOSをキャッチして気に入ったユーザーは、クレジットカードの事前決済で購入の意思を示します。

あとは引き取り期限の時刻までに店舗に足を運び、食事を受け取るだけ。

食事は定価より安く設定されていることが多く、「気軽にレスキューできる」というお声を頂戴しています。

店舗・ユーザーともに、ランニングコストは一切かかりません。

――ではコークッキングとして、どのように収益化なさっているんでしょう?

マネタイズのポイントとしては、売れた分からの手数料収入ですね。

店舗さんには売価の65%を取ってもらいます。

クレカの決済手数料や慈善団体などへの寄付は、弊社がいただく残りの35%から出しています。

――先行報道の『ガイアの夜明け』(テレビ東京系)では「35%の手数料は割高だ」という声を受けつつ、営業に苦戦されている様子が切り取られていました。どのように登録店を広げていかれたんでしょうか?

ベースとして『TABETE』の理念に共感していただけない方への営業は厳しいと思いますね。

理念がきちんと伝わって響いた店舗さんからは、お金の話って出てこないんですよね。

要は「本来は0円だった商品に価値がつきますよ」ってことなので。

「35%の手数料があっても、店舗サイドの取り分が65%でも構わない」とおっしゃっていただいています。

――では『TABETE』の根幹をなす理念について教えてください。そもそも、思いついたきっかけは?

もともとは僕自身、飲食業の経験が長いんです。

あの業界には常にフードロスの問題がつきまとっていまして。

調理場では仕込みロスもありましたし、予約のドタキャンや食べ残しも日常茶飯事でした。

「何とかできないだろうか……」とずっとモヤモヤしていたんです。

そんな中、2016年10月くらいにデンマーク発の『Too Good to Go』というサービスを知りまして。

廃棄寸前の売れ残った料理を抱えた飲食店をユーザーが探して、格安で購入できる――という内容でした。

「ヨーロッパで流行中」と紹介されているWebの記事を読んだのかな。

直感で「日本でもやれないかな?」とひらめいたのが最初です。

――まさに『TABETE』と一緒! この事業を通じて世の中にどのような影響やメリットを与えたいですか?

店舗さんがまだ気づいていないフードロスに光を当てること、でしょうか。

『TABETE』に出品できるメニューが増えれば、それだけフードロス削減につながるわけですから。

――どういうことですか?

飲食業の経験者からすると、フードロスってふだんは泣く泣く……というよりは感情を殺して “作業” として捨てるんですよ。

何も考えずに「売れないだろう」「形が悪いから使えないや」って。

なかば思考停止状態に陥っていることがある。

そういった認識を、我々が「まだ食べられます」「売れるよ」と転換する。

営業して登録店を開拓していく中で、こうした気づきを店舗さんに与えることができている実感がありますね。

――なるほど。具体的な事例を教えてください!

いつも生春巻きを『TABETE』に出品してくださる、恵比寿のガパオ食堂さんを例にお話ししましょう。

生春巻きって、オペレーション的には開店前に完成させておくメニューなんだそうです。

注文が入ってから準備すると時間がかかってしまうんで。

前もって巻いておいて、乾かないように湿ったペーパーで覆っておく。

注文が入ったらすぐに提供できるんですけど、2~3本余ってしまうこともあるみたいで。

「つくりたてではないから翌日には出せない」という理由でまかないにすることもあれば、時には捨ててしまうこともあったそう。

でも話を聞いてみると質が悪くならない努力もしているし、きちんと売れる商品だな……と感じて。

その旨をお伝えして出品を提案したところ、「では余った時に」とご契約にいたりました。

――足のはやいものが『TABETE』に出品されるケースがあるんですね。他に売れ筋の商品は?

規格外でも味や品質に問題ないもの、でしょうか。

表参道や三軒茶屋にあるハンバーガー店・ハラカラ。さんが出品される、オニオンリングがそれに該当します。

ハラカラ。(表参道)の『TABETE』出品ページ。規格外のオニオンリングを「リングとは名乗れない(中略)ふぞろいの玉ねぎたち」というタイトルで紹介し、ユーザーの “レスキュー” を待っている。

ハラカラ。(表参道)の『TABETE』出品ページ。規格外のオニオンリングを「リングとは名乗れない(中略)ふぞろいの玉ねぎたち」というタイトルで紹介し、ユーザーの “レスキュー” を待っている。

オニオンリングってある程度の大きさがあって、リング状になっているものが提供にふさわしいクオリティ。

でも冷凍食品として納品される中には、その基準に達しないものもあって。

切れてしまっていてリング状になっていないもの、リング状ではあるけど小さいものとか。

経験上、店では「捨てるのはもったいないし冷凍できるから取っておこう」と考えます。

まかないの度に少しずつ食べるけど、スタッフで消費できる量なんて微々たるもの。

食べきれずに、どんどんストックされていきます。

だけど、こうした商品も『TABETE』では売れるんですよ。

「形は悪いけど味は同じでしょ」って。

注文ごとにストック分から揚げて、できたてをユーザーにお渡しすることができます。

――お聞きしていると、店舗サイドの使い勝手は抜群ですよね。ユーザーにはどんな影響を与えていると感じていらっしゃいますか?

食の “選択肢” を増やすことができているのかな、と。

仕事が長引いてランチに出る時間が遅くなってしまった人など、いわゆるピークが過ぎたアイドルタイムに食事をとる人たちに、新しい選択肢を与えられているのではと感じています。

というのもそういった方々は多忙で、ファストフードやコンビニ食が中心になりがち。

食の持つ豊かさを感じるどころか、自ら遠ざかっている側面があります。

何も考えずに食を選択するって悲しいことだな……と僕は感じているんです。

そんな時に「今日はどんな品が並んでいるかな?」と『TABETE』を覗いてみて欲しくて。

「試しにこれを食べてみよう!」といろんな選択肢があった方が、多彩な食生活が送れると思います。

『TABETE』がその選択肢のひとつになれたらうれしいですね。

――ユーザーにとっては一期一会のメニューを見つけるのも楽しそうですね! どんな人が『TABETE』をよく利用していますか? 社会貢献の意識のある方はどれくらいいるんでしょう?

多いとは思います。

ただ、同時に “安さ” を求めているところがあるのかな、っていう気がしますね。

社会貢献を意識して『TABETE』に登録してくださっている方は、コアなユーザーです。

お弁当をそのまま出した時には「これのどこがフードロスなの?」という厳しいご意見をいただいたりして。

その際には「この材料がロスになりかけていたんですよ」みたいな “ストーリー” を紹介しています。

何のアナウンスもなしに、突然カツ丼を出品されたら「これホントにロス?」と疑われるかもしれません。

けど「この豚肉の賞味期限が間近だった」って言われたら、ストーリーとして成立していると思いません?

――確かに。単にメニューが置いてあるより、フードロスにいたるストーリーに共感したユーザーが購入という行動に走りやすくなるかもしれませんね。

そうなんです。

事情を知ったユーザーも「本当に助けに行っている」って実感を持ちやすくなると思うんですよね。

――フードロス削減の観点から『TABETE』が世間に与えるインパクトって何でしょう?

『TABETE』のサービスが広がれば、掲載店はフードロス削減に熱心で、環境に対してよい働きかけをしているというブランディングができますよね。

味や接客といった店舗を判断する際の評価軸のひとつに、今後は “ロス削減” が加わったらいいな、と。

そういった点にしっかり取り組んでいる、努力している店舗さんが評価される世の中になるよう願っています。

高校生でプロレス興行主催、料理通じたコミュニケーションに目覚める

――次に『TABETE』にいたる川越さんのキャリアについて教えてください。学生時代に力を注いでいたことは何ですか?

高校の時にプロレスにハマりまして。

「文化祭でプロレス興行やりたいです」って言ったけど、学校から反対されてしまい……。

でも諦めきれずに学外でやろうと、有志で団体を設立。

僕は代表とレスラーを兼任して、“高校生プロレス” と銘打った企画を主催し、運営をすべて取りしきりました。

プロが使う、本格的なリングのある会場にこだわったりして。

小規模ながらもビジネスとして、来場者の方々には楽しんでもらえたと思いますね。

レスラーとしてパフォーマンス中の川越さん。

レスラーとしてパフォーマンス中の川越さん。

――レスラーと運営の両立ってパワーワード炸裂してますね(笑)。その経験から学んだことは何ですか?

初めて学校という枠を逸れて “ゼロイチ” を成し遂げたんだなって。

今でこそ中学生や高校生起業家はいっぱいいますけど、当時はなかなかとっ散らかっていたと思います(笑)。

――高校生ながらに “ゼロイチ” を達成した実感が、起業に関わってくるんですか?

そうかもしれません。

SFC(慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス)のAO入試で受けた小論文の試験でも、「プロレス興行の経験とマッチングさせて、将来的には食の分野でビジネスを興したい」と綴りました。

――現在の片鱗でしょうか。当時から “食” について考えていらっしゃったんですか?

食とはいっても現在の文脈とは異なるんですよ。

小論文で書いたのは「日本食・和食の伝道師になります」ってことでした。

僕は食べることがずっと好きで、物心ついたころからこんな体形だったので……。

――栄養状態が最高なんです!(笑)

(笑)。

だから食って、僕のイメージと結びつきやすいみたいなんですよね。

両親が共働きの一人っ子だったので、つくり置きしてくれていた食事にアレンジ加えて楽しんでました。

きんぴらごぼうを卵でとじてみたり、自分なりのおいしさを追求するような子どもで。

あとは僕、中学・高校と外国語選択がフランス語で。

なので英語はぜんぜん分からないんですけど、高校生でフランスへ短期留学してたんです。

その時に向こうで和食を口にする機会があって……でも「こんなの日本食じゃねえ!」って(笑)。

昔はおにぎりに刺身がペラッと載っているだけで “SUSHI” だった。

「それはさすがにないでしょ?」って感じたんです。

――食べることが大好きだった川越少年は、成長して食の分野でビジネスを興したいと考えた。でも和食の料理人修行を経て、新卒で就いた仕事はビアホールの店舗運営でした。どんな思いを抱えていたんでしょうか?

食の “裏” の世界を見てみよう、と。

「料理人や経営者として突き抜けてやろう」みたいな野心はまったくありませんでしたね。

――そうなんですか! 「起業にあたっての経験値になるのでは」など、川越さんなりの筋道やお考えがあってされていたのかな、と思ったんですけれど。

別物ですね。

僕は感覚派の人間ですし、そもそも起業は完全に “成り行き” でしたので。

――周到に準備するイメージのある起業を成り行きって……どういうことですか?

SFCでは街づくりを研究していたんですね。

その関係で卒業してからも(山梨県の)富士吉田にずっと関わっていたんです。

銀座ライオンを退職したきっかけも、富士吉田とのご縁があってのこと。

富士山へ続く商店街の中に、オープンキッチンを擁し、利用者がイベントを開催できる『LITTLE ROBOT』っていうコミュニティカフェがありまして。

でも常駐してハコを回す人がいないと聞いて、「であれば僕が入りましょうか?」って。

――フットワーク軽いですね!

地域おこし協力隊として、新卒で富士吉田に移住するのもアリだと思っていたので抵抗はなかったです。

実現にあたっては、社名になっている「CoCooking」って概念を考え出した伊作(※4)を誘いました。

SFCの1期後輩なんですけど、彼の研究テーマである “料理による創造性とコミュニケーションの支援” を「食関係でおもしろいことやってるな」と感じていたんです。

人びとをキッチンの中に巻き込み、料理を通じてコミュニケーションを活性化する――という取り組みは、『LITTLE ROBOT』とも親和性あるな、って。

(※4)株式会社コークッキング取締役の伊作太一さん。SFC総合政策学部の非常勤講師も務める。

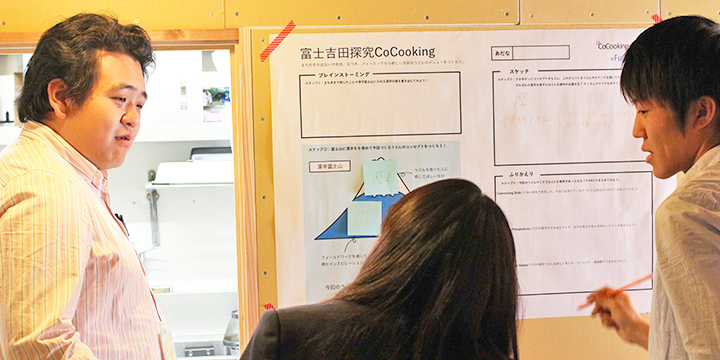

『LITTLE ROBOT』で行われたワークショップで、参加者と語らう川越さん。右には株式会社コークッキング取締役の伊作太一さんの姿も。

『LITTLE ROBOT』で行われたワークショップで、参加者と語らう川越さん。右には株式会社コークッキング取締役の伊作太一さんの姿も。

で、なんとか口説き落として2015年7月に移住して。

2ヵ月後の9月に甲府で行われたビジネスコンテストに2人で参加したんです。

5日間くらい徹夜して企画を練って4位に入賞した時に、山梨の方から「起業してみたら?」と勧められ。

で、12月にはコークッキングを設立してました。

――わずか3ヵ月で着想から実現まで漕ぎつけたんですね! ビジネスコンテストでは何を発表したんですか? オトナに起業家としてのセンスを感じさせたわけですから、内容が気になります。

ワークショップや企業研修を “料理” を活用して実施していきたい、という内容でした。

その中で「こんなスペースがあったらいいな」っていう理想をコンテストで投げてみたんですよ。

誰でも気軽に料理ができて、コミュニケーションが取りたくなっちゃう場。

それを僕らは「コークッキングスペース」って呼んでいます。

コワーキングスペースのキッチン版みたいなイメージなんですけど。

――イベント・ワークショップ事業を指していますか?

そうです!

現在はリソースをほとんど『TABETE』に突っ込んでいますけどね。

でも『TABETE』も言い換えれば、食を通じた “コミュニケーション” のひとつ。

そこが最初の切り口なんですよ。

あくまでも「料理は手段である」という伊作の考えに僕も共感していて。

――どういうことですか?

料理人として働いていた時、料理は楽しいというより “作業” だったんですよね。

家庭でもそうだと思うんです。

台所に立つ機会が日常になると、どんどん作業化されてしまう。

若者も料理離れが叫ばれていますしね。

でも「それは仕方のないこと」と諦めてしまっているのが世間の風潮です。

だとしたら、料理の新しい可能性を考えなければいけないと感じて。

料理は本来、もっとポテンシャルを持っているはずなんです。

だから「こんな風に活用できますよ」っていう、料理の使い方やシーンをデザインしていこうって。

コミュニケーションツールになるとか、社会課題を解決できるとか。

『TABETE』も、そういった視座から出発しています。

フードロスに悩む店舗と、それを救う “食べ手” のコミュニケーションを活性化させられたらいいですね。

東京以外の地域にも『TABETE』を広げたい

――リリース直後の『TABETE』はいま、登録店やユーザーを増やすフェーズにあるのかなという気がしています。今後の展開としてどういったビジョンをお持ちですか?

もちろん、影響領域を広げていきたい気持ちはあります。

今年は都内か、実験的に運用できる地方がいくつかあるって感じですけど。

現在は渋谷・恵比寿エリアと、社が近い麻布十番駅周辺の店舗を中心に展開しています。

2018年5月現在、営業活動の手を広げているのは三軒茶屋・中目黒エリアですね。

――わたしの職場がある用賀にもぜひ登録店を! 今は東京都内だけで展開しているんでしょうか?

そうですね。

今年は都内で起爆させたいと考えています。

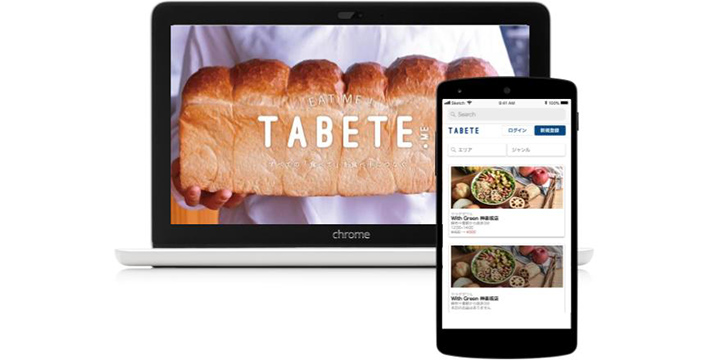

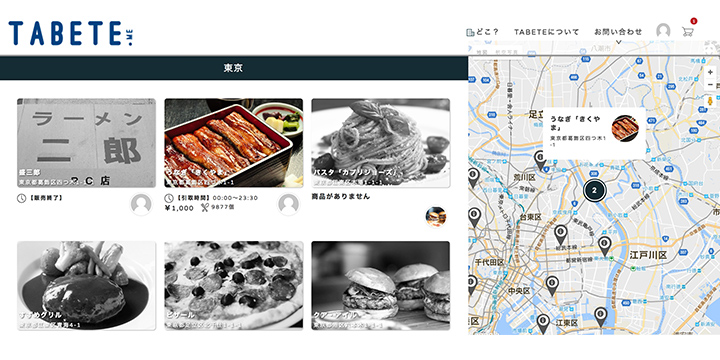

“SOS”を発信した店舗の情報が上部に並ぶようになっている『TABETE』のインターフェイス。写真は「β版」運用時のもの。

“SOS”を発信した店舗の情報が上部に並ぶようになっている『TABETE』のインターフェイス。写真は「β版」運用時のもの。

『TABETE』は店舗さんへのサポートが重要になってくるサービス。

ですので、まずは自分たちのリソースで回せる範囲内からコアをかためられたらと思っています。

ありがたいことに地方でも引き合いをいただいているのですが、丁重にお断りしている状況です。

登録店の拡大と同時に、ユーザーも増やしていかないといけないので。

闇雲に手を広げても、ユーザーがいなければ出品しても使われず「効果ないじゃん」となってしまう。

――そうか。車の両輪みたいに、登録店とユーザーを同時に増やしていかないといけないんですね。影響領域を広げていくとしたら、東京と同じように進めていくんですか?

地域ごとにモデルをつくった方がいい気がしていて。

東京・大阪・名古屋・福岡のような大都市では同じようなモデルでやっていけるんじゃないかと思います。

でも、それより小さな地方都市になってくるとユーザー像も変わってくるんじゃないかな。

そちらを踏まえて丁寧に設計しなければいけません。

実験的に大学や行政と組んでみる形で、準備を進めています。

――ユーザーを増やすためにどのような施策をしていらっしゃいますか?

今は自然流入のみで、特別に施策はしていません。

でも、これからクラウドファンディングを始めようかと思っています。

『TABETE』ファンづくりの一環として、コアなユーザーをかためていこうと。

(2018年の)夏くらいにアプリ版のリリースを控えておりまして、そのタイミングに向けた施策ですね。

ぜひ『TABETE』のファンになってもらって、フードロス削減と食を通じたコミュニケーション活性化の理念をシェアできたらと考えています。

――わたしもぜひ活用させてもらいますね! 本日はどうもありがとうございました!

株式会社コークッキング[創業]2015年12月

[所在地]東京都港区南麻布3-3-1 麻布セントラルポイントビル3階

[アクセス]東京メトロ南北線 / 都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅から徒歩15分

取材・文・撮影 / 岡山朋代

富士通、ライブドア、そしてパクチー。「就職する気ゼロ」だった佐谷恭氏の仕事観とは

富士通、ライブドア、そしてパクチー。「就職する気ゼロ」だった佐谷恭氏の仕事観とは

考える習慣をつけると、進むべき道が見えてくる

―自分の可能性を広げる“アイディアの種”を蒔こう!―

考える習慣をつけると、進むべき道が見えてくる

―自分の可能性を広げる“アイディアの種”を蒔こう!―

ラーメン×ITで狙うは世界市場

―宅麺から視る飲食業界の未来 ―

ラーメン×ITで狙うは世界市場

―宅麺から視る飲食業界の未来 ―

バイト先の店長が怖い!苦手な気持ちとスマートに向き合う対処法まとめ

バイト先の店長が怖い!苦手な気持ちとスマートに向き合う対処法まとめ

バイトを1日で辞めるときに電話連絡はOK?円満に退職するコツも紹介

バイトを1日で辞めるときに電話連絡はOK?円満に退職するコツも紹介

バイトを3ヶ月で辞めることは可能?円満に退職するための知識まとめ

バイトを3ヶ月で辞めることは可能?円満に退職するための知識まとめ

バイトに慣れるまでの期間はどれくらい?辛い状況を改善する4つのコツ

バイトに慣れるまでの期間はどれくらい?辛い状況を改善する4つのコツ

契約期間内にバイトを辞めることは可能?円満に退職する4つのコツも紹介

契約期間内にバイトを辞めることは可能?円満に退職する4つのコツも紹介

【例文】バイトを休むときの理由9選┃当日でも円満に伝えるポイントとは

【例文】バイトを休むときの理由9選┃当日でも円満に伝えるポイントとは

ちょっと変わった特殊なバイト50選! 珍しいレアな仕事まとめ

ちょっと変わった特殊なバイト50選! 珍しいレアな仕事まとめ

郵便局の年賀状仕分けバイト体験談35連発! 仕事内容や面接対策

郵便局の年賀状仕分けバイト体験談35連発! 仕事内容や面接対策

【体験談あり】大学生におすすめの楽なバイト21選

【体験談あり】大学生におすすめの楽なバイト21選

バイト面接の不採用サインBEST3! これを聞かれないとヤバい!?

バイト面接の不採用サインBEST3! これを聞かれないとヤバい!?